티스토리 뷰

본작 ' Layers of Fear '는 2023년 6월 16일 배포의 공포 게임. 본작과 동명의 구작의 「Layers of Fear」(Steam 스토어 페이지에서는 「Layers of Fear (2016)」)와 속편인 「Layers of Fear 2-공포의 크루즈」의 내용을 수록하면서, 새로운 스토리를 더함으로써 “단지 리마스터가 아닌 완전한 신작”으로 되살아난 일작이다.

공포를 좋아하는 필자는 갑자기 신경이 쓰였다. 공포를 좋아하는데 호러 게임은 서투른 성격이지만, 그래도 플레이를 멈출 수 없게 되는 힘이 있었다. 플레이 리포트를 통해 'Layers of Fear'만의 매력을 전하고 싶다.

공포 게임이라면. 1인칭 시점에서 강하게 느끼는 “타인사”가 아닌 공포

본작은 기본적으로 1인칭 시점에서 게임이 진행된다. 그리고 약간 특수한 조작성이 영향을 받거나 플레이 하는 동안 주인공=자신이라는 의식이 흘러들어온다. 예를 들어 문 개폐. 일단 문 손잡이를 잡고 누르거나 당기는 동작을 플레이어 측에서 입력하는 것이다.

동작이 원 버튼으로 해결되지 않고, 주인공과 같은 (같은) 움직임을 하는 것으로, 보다 강하게 자기 투영해 버린다. 이것에 의해, 플레이어에 대해서 게임내의 공포가 보다 선명하게 전해져 온다.

조금이라도 무서운 현상이 일어나는 것이라면, 「여기에 있어서는 마즈이다」라고 즉시 몸이 경종을 울린다. 화면 내에서 일어나는 괴현상이 전혀 타인사에게는 느껴지지 않는다.

공포 게임에는 스스로 조작해야 하기 때문에 그 공포가 있다. 소설이나 영화에서 느끼는 것과는 조금 다른, 어떤 종류의 직접적인 공포다. 본작에서는 그것을 시점과 조작감의 연구로 보다 극명하게 느끼게 해준다.

1인칭 시점이므로 아무래도 시야가 좁아지는 것도 무섭다. 특히 무서운 것이 "지금 걷고 온 길이 되돌아 보지 않으면 안된다"는 특수 효과이다. 이것이 꽤 정신적으로 힘들다.

공포 게임에서 하나의 길로 유도된다는 것은 "진행한 곳에서 무서운 일이 기다리고 있어요"라고 말하는 것과 동의어이다. 스스로 단두대 아래에 목을 내밀는 그런 일방통행의 공포에 노출되면서 걷는 것은 솔직히 울 것 같아질 정도로 무서웠다.

분위기 만들기가 일급품. 정중함 속에 흐트러지는 두려움의 기초

물론, 본작의 무서움은 시점이나 조작성만으로 나타내지는 않는다. 모든 것이 리얼하게 표현된 실사 그대로인 그래픽. 언제나 플레이어에게 불안감을 주고 마음을 휘두르는 BGM. 그들 모두가 일체가 되어 극상의 공포를 연출한다.

몸도 뚜껑도 없는 말을 하면 “굉장히 분위기가 무섭다”는 것이다.

특히 그 분위기를 느낄 수 있는 것이, 본편에서는 비교적 곧바로 놀게 될 챕터 “화가의 이야기”에 있어서의 서양관이다.

저택 안에는 회화 등의 미술품으로 채워져 있으며, 그들이 자아내는 분위기는 바로 이상합니다. 오랫동안 손질이 되지 않았는지, 관 곳곳은 거칠어지고 있어, 호화하면서도 어딘가 퇴폐적인 이미지가 따라온다.

한층 더 그런 공포를 배증시키는 것이, 점프 스케어. 이른바 갑작스러운 깜짝 연출이다.

본작은 (어디까지나 필자의 체감이지만) 거기까지 점프스케어가 많다는 것은 아니다. 다만, 꽂아오는 타이밍이 어쨌든 절묘하다. 게다가, 신경이 쓰이는 오브젝트가 눈에 들어갈 때마다 「뭔가 있을지도……」라고 의식을 빼앗기는 것도 심장에 나쁘다.

높은 기술력에 의한 그래픽과 이쪽의 불안을 초래하는 BGM. 그리고 절묘한 타이밍 점프 스케어. 필자는 이 3가지에 맞춰, 항상 깜짝 놀라면서 플레이하게 되었다. 늘어놓아 보면 보통일지도 모르지만, 그러한 기초적인 부분이 높은 레벨로 정리되어 있기 때문에, 「Layers of Fear」는 플레이어에게 각별한 공포를 주는 것일 것이다.

어두운. 절해. 도망길이 없다. 등대 분위기가 너무 무서워

하나 개인적으로 언급해 두고 싶은 것이, 최초로 플레이하는 챕터 “작가의 이야기·The Writer”에 있어서의 무대, 등대의 무서움이다.

여기에서는 방금 소개한 양옥과는 또 다른 공포――어둡고, 좁고, 나올 수 없다고 하는 “생물로서 근원적인 기피감”을 맛보게 된다. “자신에게는 아무것도 할 수 없다”는 의식은 그것만으로 사람의 내면에 속삭임을 가져온다.

끊어진 전등. 기시무 복도. 굳은 소리를 올리면서 가동하는 발전기…… 이제 모든 것이 무섭다. 게다가 주위 건물 내에는 도처에 쥐가 만연하고 있어, 매우 사람이 살 수 있는 환경이 아닌 것 같다.

요컨대, 완전히 밖으로 분리되어 있다는 상황. 너무 싫다. 등대는 깎아지른 절벽 위에 세워져 있으며, 밖에서는 바람이 불고 있습니다. 어쨌든 여기에 있을 수밖에 없다는 폐색감이 정신을 덜어준다.

일단 첫 챕터에서는 괴기 현상이 발생하지 않는다. 그래도, 단지 “이 등대가 어쩐지 이상하고 무섭다”는, 한점만으로 이쪽을 압도해 온다. 방금 올린 폐색감도 있어, 정직 필자로서는, 다른 챕터에 비해도 단단하고 무섭다고 생각했다.

단편에서 스토리를 읽는 쾌감에 포로. 공포를 넘어 호기심.

원래, 왜 작가의 이야기의 주인공은 등대에 있는 것일까? 바닷바람에 부딪히면 몸에 나쁘다고 하며, 교통편도 나쁠 것이다.

본작의 많은 챕터는 그런 "옆에서 보면 분명히 이상"한 상태에서 시작한다. 게다가 주인공은 그것을 받아들이고 있는 것 같고, 플레이어에게 1부터 10까지 사정을 설명해 주는 일도 없다.

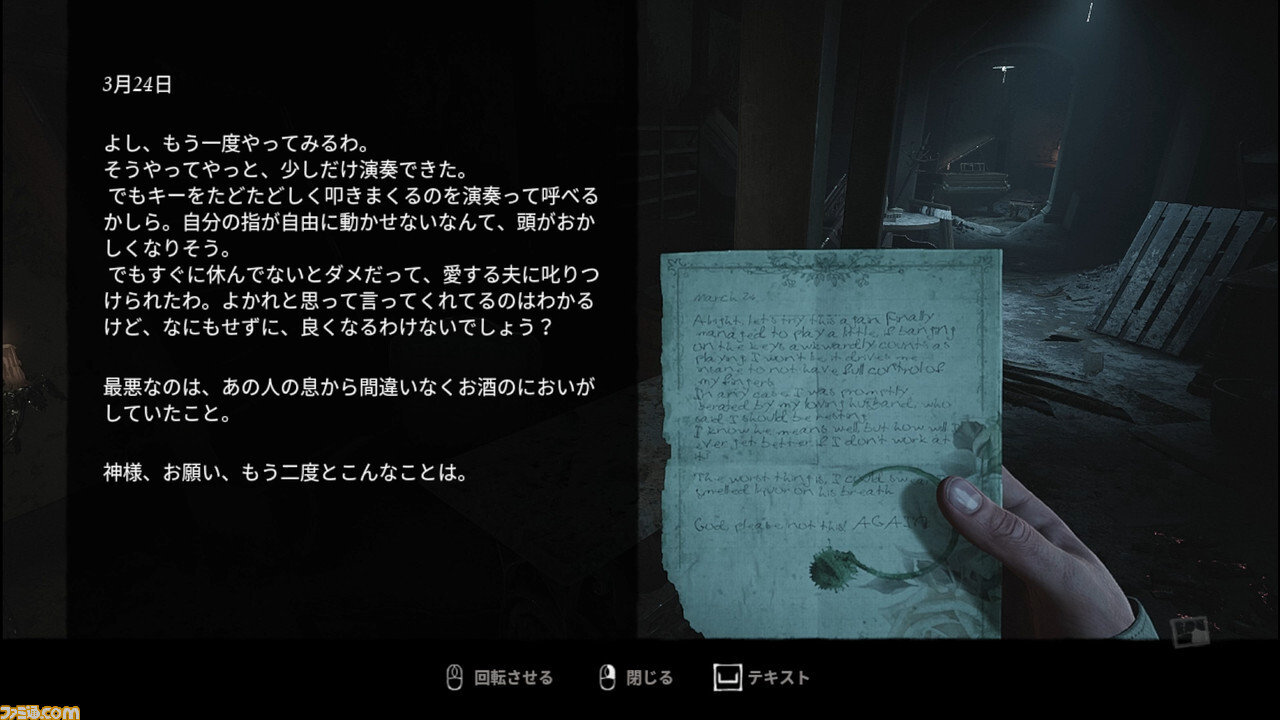

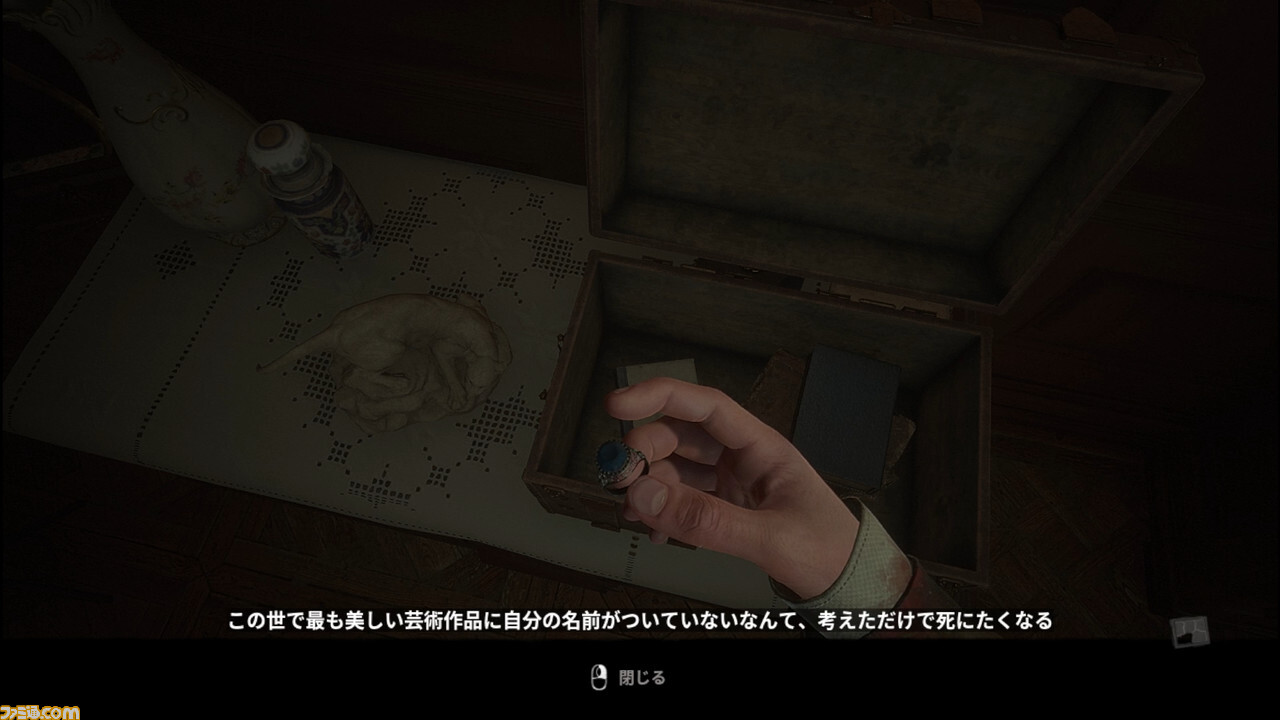

그렇다면 본작에 스토리는 없을까? 라고 물으면, 전혀 그런 일은 없다. 직접 설명은 되지 않지만, 탐색하는 것으로 발견되는 아이템이나 텍스트를 읽어 가는 것으로, 단편적으로 “지금, 무슨 일이 일어나고 있는지”라는 정보가 모여 가는 것이다.

정보를 모아 “이 사람은 어떤 인물인가”나 “어째서 이런 상황이 되고 있는지”를 추측한다. 이것은 게임의 공포를 잊어버릴 정도로 재미있는 체험이었다.

무서운 분위기를 정리한 본작이기 때문에, 이 세계의 원흉은 무엇인지 알고 싶어진다. 몰입감이 높기 때문에 지금 조작하고 있는 인물을 알고 싶어진다.

이 무서운 세계를 추진하기 위해 “무슨 일이 일어나고 있는지 알아보기”라는 행위는 동기부여로서 크게 기능했다. 물론 무서운 것은 무서운데, 결국 호기심이 이기고, 깜짝 놀라면서도 플레이하는 손이 멈추지 않게 된다.

"Layers of Fear"에서 피할 수 없다! 손이 멈추지 않는 공포 체험을 꼭

본작은, 필자가 플레이한 중에서는 틀림없이 가장 무서운 게임이었다. 그래픽도 물론, 연출이나 조작감 등 어느 것을 매우 "최공"이라고 부르기에 어울린다고 생각된다. 그만큼의 무서움이 분명히 있었다.

그러나 무엇보다도 무서웠던 것은, 그런 무서움을 느끼는 중에서도 「이 게임, 그만둘 수 없다!」라고 생각해 버린 것일지도 모른다. 물론, 공포에 의해 녹아웃 되기도 하지만, 역시 아무래도 전개가 신경이 쓰여져, 또 이 무서운 세계로 돌아와 버린다.

마치 눈앞에 최고급 먹이를 매달린 말 같은 기분이다. 눈앞에 나락이 있었다고 해도, 기뻐하고 돌진해 나갈 것임에 틀림없다.

본작은 멀티 엔딩이 되어 있어, 탐색 정도나 이야기의 진행 루트에 의해 결말이 바뀐다. 만약 신경이 쓰이는 분은, 꼭 플레이해 당신만의 결말을 지켜봐 주었으면 한다.

이제 더위도 본격화해 온 오늘 요즘. 『Layers of Fear』에서 간에서 식혀 보는 것은 어떨까.

'게임' 카테고리의 다른 글

| 에일리언 다크 디센트 공략, Aliens: Dark Descent (0) | 2023.06.21 |

|---|---|

| 파이널 판타지 16 리뷰, FF16 평가와 감상 체험판 (0) | 2023.06.21 |

| 파이널 판타지 16 주요 캐릭터 일람. 장대한 드라마를 물들이는 개성 풍부한 면면을 소개. 첫 공개 캐릭터 (0) | 2023.06.20 |

| 파이널 판타지 16 발매 직전 공식 생방송에서의 개발자의 일문 일답 정리 (0) | 2023.06.20 |

| 파이널 판타지 리버스 대부분의 사람들이 기대하는 것과 완전히 다른 게임일 수 있습니다. (0) | 2023.06.20 |

- 최애의 아이

- 바이오하자드

- 후기

- 캐릭터

- 게임

- 워테일즈 공략

- 데드 아일랜드 2

- 호그와트 레거시

- 위치

- 스포일러

- 레지던트 이블 4 리메이크

- 공략

- 더 글로리

- 가이드

- 레지던트 이블 4

- 워테일즈

- 무기

- 포켓몬고

- 선즈 오브 더 포레스트

- 원피스

- 디아블로

- 스타워즈 제다이 서바이버

- 리뷰

- 젤다의 전설 왕국의 눈물

- 스즈메의 문단속

- 디아블로 4

- 젤다의 전설

- 보물상자

- 바이오하자드 RE4

- 방법

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 |